BLOG

9割の都民が知らない、今、そこにある危機

震災時は首都の90%の電力を供給している東京湾岸にある14の火力発電所が同時に被災します。

そして、それら湾岸にある火力発電所の74%が再稼働まで一週間以上かかると経済産業省が発表しています。

つまり、首都は大停電に見舞われる可能性が高い。

そして、それが一週間以上に及ぶ可能性を誰も否定できない。

都では震災時の死傷者数を16万人と想定しており、都内に80ある災害拠点病院の機能維持は重要です。とりわけ、電力確保は重要で、都では各病院に対し、電源確保のために3日分の非常用発電機の燃料備蓄を義務付けています。

病院における多くの医療機器が電力によって作動している現在では、電力の喪失は医療行為の喪失といっても過言ではありません。

人工呼吸器など、停止すれば即患者の命につながる電子機器は多い。

災害拠点病院であるA病院で私が行ったヒアリングでは、電力の喪失時の死者数を入院患者だけで100名と想定しているとのことでした。

私が100という数字に驚いていたら、病院では「我々は癌専門病院なので想定死者数は少ないです。総合病院では更に多いはずです」とおっしゃいました。

そこで、中央区のS病院に伺いお話を聞いたところ、「電力喪失時における死者想定は、入院患者数の3分の1から4分の1、ただし、外来患者は除く」とのことでした。

S病院は520床。3分の1とは170人になります。

そして、都内に80ある災害拠点病院のベッド数でいうと、なんと1万人を超える数になります。

この数字には、外来患者は含まれていません。

透析などを行っている方、震災による傷病人、病院がなくては生きていけない人々への対応。

まさしく、電力の喪失は医療体制の喪失。

大惨事が病院で発生してしまう。

<<備蓄燃料は劣化すると国が言い出した!>>

そのような中、資源エネルギー庁では、昨年、備蓄燃料の経年劣化による検査を行い、その検査結果に基づき、各都道府県に対し、備蓄燃料の推奨使用期限を伝えたとのことです。

衝撃の内容です!

全ての災害拠点病院で非常用自家発電の燃料として備蓄しているA重油の推奨使用期限が、

なんと、僅か「3ヶ月」といのです。

3ヶ月を過ぎるとセジメントという結晶が発生して、発電機燃料として適さなくなり、故障停止につながる恐れがあると。

3ヶ月ごとに燃料を入れ替えている病院など聞いた事がありません。

港区役所だって、非常用発電機燃料の入れ替えなど何十年も、というより一度も行ったことはないのです。

つまり、

備蓄燃料が酸化して使い物にならないなんて、誰も認識していない。

まして、使用推奨期間が3ヶ月だなんて!

これは、

「保存食だと思っていたら生鮮食料品だった」ということに等しい。

震災時、自家発電装置が故障停止することにより、首都の医療体制が根底から覆る!

備蓄燃料の尽きる3日を待たずして病院が機能しなくなる可能性がある!

私の調べたところでは、東北の震災時、燃料フィルターの目詰まりなど作動不良等により想定時間前に停止した非常用発電機は全体の7割に達したというデーターもありました。

今、必要なのは、備蓄燃料に対する、供給と循環の新たな仕組みの構築です。

<私の考える解決に向けての政策>

1) 国に対して、備蓄燃料として適した「酸化防止剤を添加した軽油」を新たな引取税免除となる石油製品として流通させるよう強く要望する。

2) 現在、病院や災害拠点に備蓄しているA重油を3ヶ月ごとに循環させることを条例で定め、備蓄燃料を、日本最大の貿易港である東京港に来航する貨物船の燃料や、火力発電所の発電燃料として消費する仕組みを早急に構築する。

3) 燃料供給する側の体制として、陸路ではなく、消防法の量的規制の及ばない東京都港に一定量の燃料をランニングストックし、その燃料を震災時に病院などに分配供給する仕組みを構築する。

4) 海上と陸上との間の燃料の取り扱いに関する消防法の規制の緩和を特区制度により実現する。

5) 東京都にある非常用発電機燃料を3ヶ月ごとに入れ替えるためには、清掃車並みの数の小型タンクローリーが必要となるので、清掃車を運用している組合などにタンクローリーの購入費用の補助、貸付施策を実施し、備蓄燃料の循環業務を実施する組織を作る。

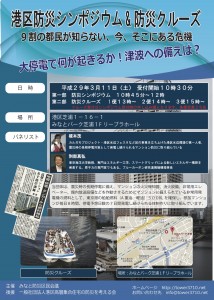

平成29年3月11日に防災シンポジウムを行います。